13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Булгаков С. В.

О рядовых церковных службах

731

ОТДЕЛ

ЦЕРКОВНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ.

(Канонические, церковно-уставные и церковно-гражданские постановления, распоряжения местных Епархиальных Начальств, разъяснения, мнения, заметки и советы редакций духовных журналов и частных лиц по вопросам церковной практики).

Примечание. Так как указанные постановления имеют общеобязательное значение в пределах всей православной Российской Церкви, а распоряжения местных Епархиальных Начальств обязательны только в пределах той епархии, где они изданы, и те же распоряжения для других епархий, равно как разъяснения, мнения и советы редакций и частных лиц по вопросам пастырской практики, могут и имеют лишь некоторое руководительное значение для уразумения точного смысла общеобязательных постановлений и способа их применения к тем или другим частным случаям,— то для различения значимости помещенных в этом отделе сведений необходимо обращать внимание на поставленные в тексте цитаты, откуда заимствованы эти сведения. Кроме того, для большего удобства пользующихся этой книгой и для сбережения места во всем этом отделе, сведения общеобязательные в основном тексте книги напечатаны более крупным шрифтом, а все прочие сведения более мелким шрифтом.—Некоторые из сокращений: Ап.=Апостольские правила; Ант., Гангр., Карф, и проч. означают Антиохийского, Гангрского и пр. собора правила; римские цифры: I, И, III, IV и проч., означают Вселенские соборы; а следующие за всеми этими сокращениями арабские цифры означают правил. Уч. Изв.=Учительное Известие. Кн. о долж.=Книга о должностях пресвитеров приходских. Ук. (или Опр.) Св. Син.=Циркулярный Указ (или Определение) Св. Синода; в таких обозначениях, как напр.: 9, ПИ,—21, VI, 1901 г., означают: римские цифры № месяца (III=март, IV=апрель и т. п.), арабские цифры-числа месяцев, а число с г.—№ года Указа или Определения (при чем, согласно с этими у нас обозначениями, оные Указы и Определения, начиная с 1888 г., следует смотреть в офиц. части имеющихся в каждой церкви Цер. Ведомостей, где они и печатаются в целом виде; с 1859 г. они печатались в Дух. Беседе, а с 1875 г.—в Цер. Вестнике; см. их также в частных изданиях: Маврицкого—Руководст. указы Св. Син. 1721— 1878 г.; А. А. Завьялова—Циркул. указы Св. Син. 1867—1900 г.; сносок на эти источники, равно как и обозначений .О Ук. и Опр., в целях сбережения места, у нас не имеется). Уст. Д. К.=Устав Духовных Консисторий, а следующая за ним цифра—V. статья Устава. Ин. бл.—Инструкция благочинному приход. церквей. Ин. наст. Инструкция настоятелям церквей. Ин. ст.=Инструкция церковным старостам; следующие за ними цифры означают №№ параграфов. П. С. З.=Полное собрание законов; H; С. П.= Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству правосл. исповедания. Св. Зак.—Свод законов; Ул. о нак.=Уложение о наказаниях; Уст. о п. прест.=Устав о предупреждении и пресечении преступлений (при чем эти источники цитируются по их последним изданиям). Е.=Епархиальный. А.=Архиерей. П.=Преосвященный. Н.=Начальство. Д. К.=Духовная Консистория. Е. В.=Епархиальные Ведомости; Рук. д. с. п.= Руководство для сельских пастырей; Ц. Вед.=Прибавления к Церковным Ведомостям; Ц. В.=Церковный Вестник; следующие за этими обозначениями числа (напр. 1889, 2) означают: первое—год, а второе—№ журнала. Нов. Скр.=Новая Скрижаль. Пособие= Пособие к изучению устава Богослужения Православной Церкви. Протоиерея К. Никольского. Спб., 1907 г. Практ. Рук.=Практическое Руководство для священнослужителей, или систематическое изложение полного круга их прав и обязанностей. Π. Н. Нечаева. Спб., 1907 г. Изл. ц.-гр. пост.=Практическое изложение церковно-гражданских постановлений в руководство священнику на случаи совершения важнейших треб церковных. Протоиерея А. Парвова. Спб., 1880 г. Обозр. узак.=Обозрение церковно-гражданских узаконений по дух. ведом. Я. Ивановского. Спб., 1893 г. Матер. раск.=Материалы для истории раскола, т. 2, ч. 2. Собр. мн.=Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского. Все другие издания цитируются большею частью по фамилиям их авторов.

732

ВРЕМЯ СЛУЖБ ЦЕРКОВНЫХ

О БОГОСЛУЖЕНИИ

и

О ВСЕХ ВАЖНЕЙШИХ ПРЕДМЕТАХ, ИМЕЮЩИХ К НЕМУ ОТНОШЕНИЕ.

А. О рядовых церковных службах.

О времени совершения служб церковных. Богослужение в церквах монастырских, соборных и городских, имеющих более одного причта, должно быть совершаемо ежедневно, а в однопричтных и сельских, сверх воскресных и праздничных дней 1), сколько можно, чаще, смотря по возможности 2) (Уст. Д. К., 34).

Благочинный должен наблюдать, чтобы священники в сельских церквах, кроме воскресных, праздничных и высокоторжественных дней, совершали литургию, сколько можно, чаще, особенно же в св. Четыредесятницу не опускали бы преждеосвященных литургий 3); в

1) В Подольской епархии местным Е. Н. было объявлено, что за опущение богослужения в своих приходских церквах в воскресные и праздничные дни, особенно из-за поездки в губернский город по своим личным делам (а не по вызову Е. Н. и Д. К.) и без письменного разрешения от благочинных, будут подвергаемы денежному штрафу священники в размере от 5 до 15 руб., а диаконы и псаломщики от 2 до 5 руб., по усмотрению Е. Н., в пользу епархиального попечительства (Подол. Е. В. 1892, 46).—В Тверской епархии было предложено причтам двухклирных и трехклирных церквей совершать в большие праздники две литургии, раннюю и позднюю; это требование было вызвано жалобами на то, что в сельских, а иногда и в городских церквах, имеющих несколько причтов, даже в такие праздники, как 25 дек. и 6 янв., совершалось по одной литургии, притом в слишком раннюю пору (4 и 5 час. утра) для того, чтобы причты могли скорее обойти в праздники своих прихожан (см. Ц. В. 1905, 7)—О несовершении богослужения в великие праздники, а также в высокоторжественные и царские дни, Орловским Е. Н. было предписано духовенству своей епархии доносить Е. Н. немедленно, с объяснением причин такового опущения; о.о. благочинные, подавая собою пример в неопустительном и благоговейном отправлении богослужения, обязывались иметь посредственное или непосредственное, когда возможно и удобно, неослабное наблюдение за надлежащим исполнением этого св. дела со стороны подведомственного им духовенства и об относящихся к нему небрежно, равно как и об особенно ревностных священниках, диаконах и псаломщиках, доносить Е. Н. правдиво в своих полугодичных отчетах (см. Ц. В. 1886, 30; о подтверждении этого распоряжения см, Ц. В. 1889, 25).

1) Определением Св. Синода, от 9, III,—21, IV, 1909 г., было одобрено заключение бывшего в. Киеве (в 1908 г.) IV Всероссийского миссионерского съезда (см. Ц. Вед. 1908, 32) о желательности ежедневного совершения в западных епархиях, в определенный час, утреннего богослужения,—литургии, утрени, обедницы (если невозможно отслужить литургию),—молебна или иного чинопоследования, если возможно, вечернего, с предварением сих богослужений колокольным звоном.

3) По разъяснению «Цер. Вестника» (см. 1995, 5), для одноклирных причтов в течение Великого постапринято, чтобы ежедневное богослужение совершалось в первую, Крестопоклонную и Страстную седмицы; но в многолюдных, хотя бы и одноклирных, приходах богослужение следует совершать в течение всех седмиц поста, дабы дать возможность всем исполнить долг исповеди и св. причащения.—В Курской епархии было опубликовано распоряжение Е. II., которым был подвергнут строгому выговору один священник за то, что он просил увольнения в город другой, епархии на время первой недели Вел. поста, и один диакон за то, что он после рукоположения, не отправился прямо к месту служения и „притом на первую неделю Во. поста, когда все члены -причта должны быть на месте служения“ (см. Ц. В. 1902, 15).—Новгородской Д. К. было предписано духовенству епархии, чтобы службы на первой неделе Великого поста непременно начинались с понедельника, а не с четверга, как принято в некоторых приходах, дабы говеющие имели возможность во всю неделю присутствовать при богослужениях в храме Божием и знали, что богослужение в первые дни недели отправляется для них, говеющих, о чем необходимо заранее разъяснять с церковной кафедры и при исполнении христианских треб в домах, указывая при сем на важность и спасительность для говеющих посещения храма Божия (Новг. Е. В. 1891, 6).—В Могилев-

733

ВРЕМЯ СЛУЖБ ЦЕРКОВНЫХ.

церквах же градских однопричетных—непременно 3 раза в неделю, если бы и не случилось в продолжение оной торжественных и праздничных дней, в двухштатных же—четыре 1), а в четырехштатных —ежедневно 2) (Ин. бл., 10).

Некоторые Архипастыри распорядились завести по всем церквам своих епархий особые богослужебные журналы, в которых бы отмечались службы церковные за подписом всех членов причта и церковного старосты, с добавлением в журнале после каждого богослужения, совершались ли при этом какие требоисправления, а в храмовые, царские и высокоторжественные дни совершились ли после богослужений молебствия храмовому празднику или благодарственные, и сколько примерно бывает народа в церкви; об уважительных причинах, по которым не было совершаемо богослужение, тоже записывалось бы в указанные журналы. Общего для всех епархий узаконения относительно этих богослужебных журналов не имеется, а потому и руководством относительно ведения их, а также и их формы, и содержания, служат существующие постановления местного Е. Н. 3).

ской епархии было принято за общее правило, чтобы в двухклирных приходах Великим постом богослужение совершалось ежедневно чрез весь Великий пост, начинаясь с вечерни в неделю сыропустную; для одноклирных же причтов, предоставляя на их доброе изволение ежедневное богослужение в течение всего поста, было признано обязательным—ежедневное совершение богослужения в первую, Крестопоклонную и Страстную седмицы, чтение канона св. Андрея Критского на 5-й неделе и открытие богослужения на остальных седмицах, на которых предполагается совершение богослужения, не позже среды,—так, чтобы преждеосвященные литургии не опускались. Тогда желающие исполнит долг исповеди и причастия не будут стеснены временем. Но в многочисленных приходах, хотя бы и одноклирных, как это ни тяжело, богослужение должно совершаться не менее шести недель Великого поста, дабы дать возможность всем отговеть и исполнить долг исповеди и св. причащения. При этом было признано, что препятствием к узаконяемому порядку не может служить отсутствие богомольцев на богослужении в первые дни седмицы, потому что это печальное обыкновение может и должно исчезнуть, если священник разъяснит прихожанам, что говеть 1—2 дня крайне недостаточно, и, несмотря на незначительность богомольцев,—будет совершать положенное богослужение; между тем, при несовершении его, нормальный порядок вещей никаким образом восстановлен быть не может; кроме того, пастырям нужно иметь в виду и то, что в положенное и нарочитое время церковной молитвы они должны совершать ее, хотя бы и не было никого из их пасомых, ибо пастырь есть прежде всего молитвенник и иерей (приноситель жертвы) за свою паству, которая, будучи занята хозяйственными и домашними делами, в праве рассчитывать, что за нее совершает моление и приносит бескровную жертву их пастырь (Ц. Вед. 1905, 6)—В Волынской епархии местным Е. Н. было сделано распоряжение, по которому служба в св. Четыредесятницу везде должна быть ежедневно и при этом еженедельно должно быть по две полных литургии и по две или более (когда это положено Уставом, напр., на 5-й нед.) преждеосвященных; на Страстной седмице первые три дня должна быть литургия преждеосвященных Даров, а в четверток и субботу св. Василия Великого (Ц. Вед. 1904, 15).

1) Относительно совершения богослужения в городских церквах в некоторых епархиях были сделаны особые распоряжения местного Е. Н.; так, в Полтавской епархии было предписано, чтобы в г. Полтаве, при 2-х причтах, совершалось в церквах ежедневно богослужение, а при одном, кроме воскресного дня, —в среду, пятницу и субботу; оно должно начинаться всегда в определенный, известный прихожанам час, и в исключительные дни, каковы; канун Богоявления, дни Великопостные, Страстные пяток и суббота и проч.,—но соборному благовесту (Ц. В. 1888, 4; Странник 1888, 3). Совершение в двухкомплектных или пятичленных приходах, где имеется 2 престола, в воскресные и праздничные дни двух литургий—ранней и поздней—было признано обязательным и Харьковским Е. Н. (Ц. Вед. 1903, 50). Тем же Е. Н. было сделано распоряжение, по которому в уездных и заштатных городах епархии, где имеется несколько одноклирных приходов, богослужение в церквах этих приходов должно распределяться так, чтобы в каждой оно совершалось не менее 3 раз в неделю и чтобы в то же время в каждый простой день седмицы оно совершалось в какой-либо из этих церквей (Лист. для Харьк. еп. 1903, 15).

2) Посещение богослужения малым количеством пасомых и даже совершенное отсутствие их не может служить уважительной причиной к опущению богослужения в положенные дни (сн. выше, 3 прим. к 732 стр.). Опыт свидетельствует, что неопустительное совершение богослужения, обыкновенно, возбуждает в пасомых усердие к посещению храма и постепенно, увеличивает число молящихся в нем.

3) Ведение богослужебного журнала некоторые считают обременительным и излишним (см. Рук. д. с. п. 1907, 46; Ц. Вед. 1904,46, сн. 1906, 26, 1959 стр.); но оно, где местном Е. Н. установлены эти журналы, не может быть прекращено самовольно причтами.

734

ВРЕМЯ СЛУЖБ ЦЕРКОВНЫХ.

В 1886 г. Св. Синодом (см. Ук. 1886 г., III, 28; сн. ниже, III отд., Собр. Преосвящ. в Казани) было вменено духовенству в обязанность повсеместно служить по воскресным и праздничным дням вечерню, по Уставу, с возможною торжественностью, производя звон в большой колокол, и по окончании вечерни, смотря по нуждам прихожан, произносить проповеди, вести беседы о предметах веры и нравственности, назидательные поучения, читать жития святых, или же служить молебны с акафистом 1) (сн. Ук. Св. Син. 19 июн. 1890 г.).—См. ниже, о праздниках.

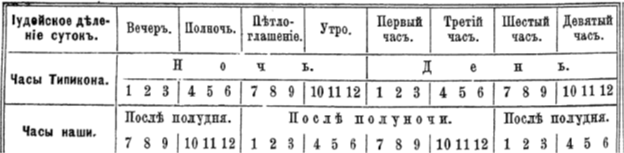

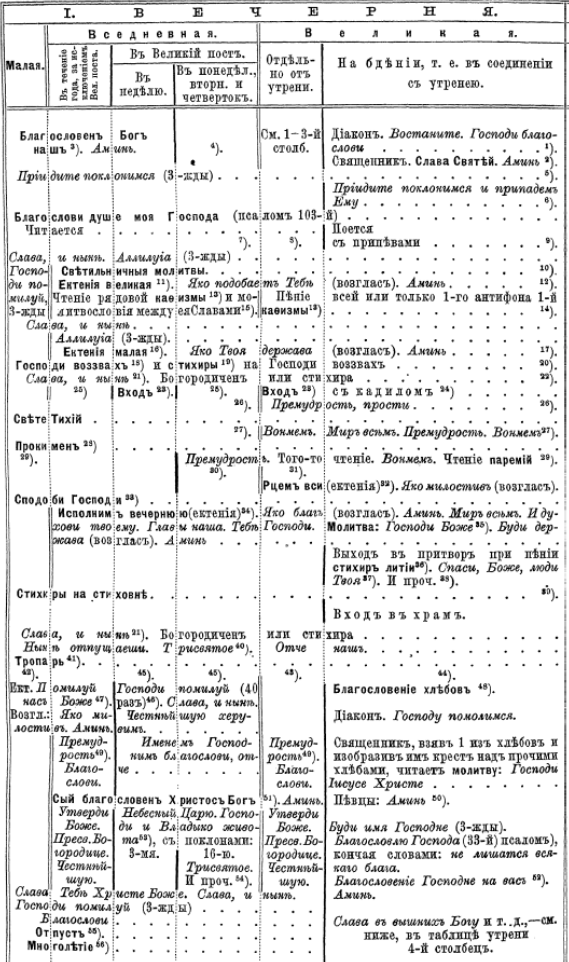

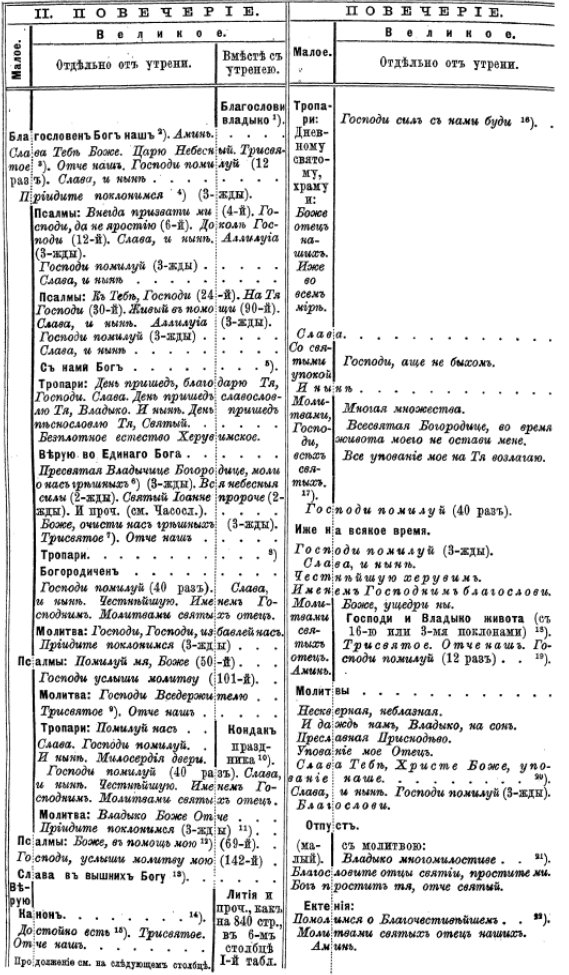

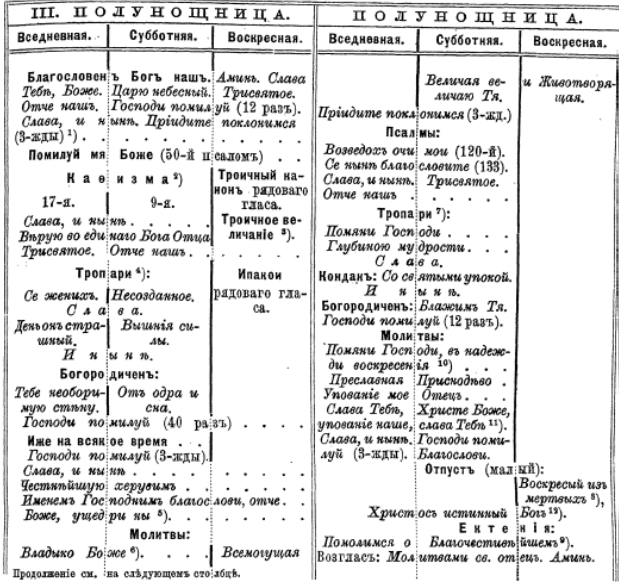

В церковном Уставе указано время дня для каждодневных служб церковных. Божественной литургии, по церковным правилам, никак нельзя, за исключением известных дней в году, совершать ни «прежде свитания дне, ниже по полудни» (подроби, см. ниже). Вседневная вечерня бывает «пред вечером мало» (Уст. 9 гл.); малая—прежде солнечного захождения (Уст. 1 гл.); великая—«по еже зайти солнцу мало» (Уст. 2 гл.). Смотря по времени года, вечерня, совершаемая отдельно от утрени и литургии, бывает от 2-х до 5-ти часов пополудни; совершаемая вместе с утренею—в 6-м и 7-м часу пополудни, а совершаемая вместе с литургией бывает около 12-го часа дня. Малое повечерие начинается «по еже вечеряти братии» (Уст. 7, 9 гл.). О великом повечерии, совершаемом в Великий пост не на бдении, в Уставе (см. 1 седм. 40-цы), в начале последования, говорится: «о часе 9-м» «свещевжигатель» «биет в било» (т. е. в 3-м пополудни, по нашему счислению); а в конце указанного последования читаем:

1) Согласно этому указу Св. Синода, епархиальными преосвященными в том же году были даны по сему предмету соответствующие распоряжения местному духовенству (см. Всепод. Отч. Обер-Прокурора Св. Син. за 1886 г., 63 стр.). И в последующее время в некоторых епархиях местным Е. Н. были издаваемы особые распоряжения до епархии по тому же предмету. Так, в 1892 г. распоряжением Ставропольского Е. Н. духовенству епархии было вменено в обязанность по праздничным и воскресным дням служит торжественные вечерни и акафисты, а после вести беседы, не стесняясь малым числом прихожан, в рассуждении, что Господь Бог заботится о всякой душе христианской; душеспасительные беседы вести с прихожанами после вечерен, не стесняясь тем, что такие беседы бывают между утреней и литургией; последние не мешает вести, но следует служить и вечерни, а после них вести беседы, ибо сие установлено для отвлечения народа от несвойственных воскресным и праздничным дням развлечений,—что при опущении причтами совершенно не достигается; почему последние должны всемерно бороться с равнодушием народа и даже с уклонением его от посещения церкви на вечерни и беседы в летнее, страдное время (Ставроп. Е. В. 1892, 5). Точно такое же распоряжение было сделано и Оренбургским Е. Н. (см. Ц. Вед. 1894, 7). Равным образом и Новгородским Е. Н. в 1891 г. было строжайше предписано духовенству, чтобы оно не уклонялось под теми или другими предлогами от вне-богослужебного собеседничества с прихожанами и служения по воскресным дням торжественных великих вечерен с акафистами, под опасением перевода на другие худшие места и даже удаления вовсе от должностей, в виду того, что объяснения лиц, не исполняющих доселе сделанных на этот предмет распоряжений, вообще не основательны и указывают только на одно нерадение и холодность их к тому делу, к которому призваны, как это усматривается из того, что имеются же в виду пастыри, которые, состоя в приходах с большим народонаселением, находят время и возможность и отправить богослужение своевременно и исполнить необходимые требы, и побеседовать с прихожанами, а затем и отслужить вечерню с акафистом,—и не думают отказываться несовместимостию того и другого, как делают иные, состоящие в приходах с населением гораздо меньшим. В 1892 г. то же Е. Н. нашло; необходимым еще предписать духовенству епархии, чтобы: а) великой вечерни по воскресным дням служились неопустительно в каждой церкви и непременно с акафистом, напомнив, что малое количество или даже отсутствие богомольцев не должно останавливать духовенство в служении вечерен с акафистами, так как это богослужение составляет необходимое продолжение доложенного Уставом праздничного богослужения и притом требуется высшею церковною властью; б) чтобы вне-богослужебные собеседования велись также всеми священниками и во все воскресные и праздничные дни; в) чтобы священники в те дни, когда они отозваны бывают, и именно в вечернее время, в приход, для исправления там треб, пользуясь таким удобным случаем, в той деревне, куда отозваны, служили вечерни или молебны и предлагали беседы. (Новгор. Е. В. 1893, 4, Ц. В. 1893, 25; сн. 1905, 20).

735

ВРЕМЯ СЛУЖБ ЦЕРКОВНЫХ

«подобает» «и сие смотрити прилежно, да егда повечерия отпущают, быти знамению дне, сиречь прежде сомрака». Великое повечерие на бдении по Уставу бывает: на Рождество Христово и Богоявление—«при 10-м часе нощи» (т. е. 4-м пополуночи), на Благовещение—«при 1-м часе нощи» (т. е. 7-м пополудни). По Служебнику полунощница совершается «во утреннее время, прежде осветения дне» (Уч. Изв.); она вообще может быть совершаема во всякий час ночи до утра. Утреня ранее всего совершается на день Пасхи; летом и в праздники более торжественные утреня бывает ранее, нежели зимою и в праздники менее торжественные. Вообще, службы церковные, хотя и нет запрещения совершать и ранее и позже определенного для них времени, сообразуясь с большею или меньшею торжественностью дней богослужения, временем года, местными условиями и потребностями жизни верующих, однако же не допускается в отношении к ним и совершенного произвола, так как каждая из них имеет значение приспособительно к тому времени, какому она усвоена. Кроме того, произвол в этом случае, особенно в сельских приходах, где деревни от храма отстоят на несколько верст, иногда 5—10 и даже более, может быть препятствием, по весьма понятным причинам, к исправному посещению богослужения и со стороны действительно набожных прихожан. Желательным порядком было бы, если бы служба всегда начиналась в определенное время, о чем знали бы все прихожане, и без крайней надобности не допускалось бы уклонений от установленного порядка 1).

1) Для епархий средней полосы России некоторые рекомендуют следующее расписание часов богослужения. Вечерня: от 15 мар. до 15 мая и от 15 июня до 15 сент. в .41/2 часа, от 15 мая до 15 июня в 5 час., от 15 нояб. до 15 янв. в 3 ½ час., а в остальное время и в св. Четыредесятницу в 4 часа. Всенощная—в 6 часов. Утреня про стодневная: от 15 мар. до 15 нояб. в 41/2 часа, в остальное время и в св. Четыредесятницу в 5 часов, а в понедел. 1-й седмицы св. Четыредесятницы в б часов; утреня праздничная—в 4 часа. Литургия ранняя: от 15 нояб. до 15 мар. в 6 ½ часов, а в остальное время в 6 часов. Литургия поздняя—в 9 часов. Литургия прежде освященных Даров—в 10 часов. В Светлое Воскресение: утреня—в 12 час., литургия ранняя—в 3 часа, поздняя—в 6—7 часов, вечерня—в 3 часа; в прочие дни Светлой седмицы: утреня—в 5 часов, литургия—в 7 или 8 часов, вечерня—в 4 или в 4 ½ часа. В день Св. Троицы литургия—в 10 часов (Цер. Уст. в табл. протоиер. Неаполитанского, 120 стр.). Иные находят более удобным начинать благовест к утрене от Пасхи до 14 сентября—в 5 часов, а в остальное время года-в 6 часов утра (Ц. В. 1888, 2).—Чтобы не заставлять собравшийся к церковной службе простой народ ждать приезда или прихода помещиков и других подобных лиц, Высокопреосвященным Арсением, архиеп. Харьковским, было дано в 1903 г. для сельского духовенства епархии особое расписание времени начала богослужений, дабы тем самым избавить пастырей от человекоугодничества, а вместе с тем и установить единообразие и благообразие в церковных благовестах (Ц. Вед. 1903, 50). Этим расписанием было установлено начинать благовест: к вечерне во весь год, а также в 1-й день Пасхи и в Сырную субботу,—в 4 ч., в навечерия Рождества Христова и Богоявления, когда они случатся в субботу и воскресенье, и в Вел. пяток,—в 4 ч.; к утрене—в 5 ч., а 25 дек., 6 янв., 25 мар. и в Вел. субботу—в 4 ч.; в праздничные и воскресные дни ко всенощной, а также к Андрееву стоянию, к Страстям и в навечерие субботы акафиста,—в 6 ч.; к литургии—в 7—8 ч., смотря по местным условиям,; а в день Св. Троицы—в 10 ч., 24 дек., 5 янв. и в Вел. субботу—в 11 ½ в Великий пост: к повечерию—в 4 ч., к утрене—в 6 ч., к часам—в 9 ч. (в то же время и в навечерие Рождества Христова и Богоявления, а в Вел. пяток—в 10 ч.), к преждеосвященной литургии—в 10 ч.; по этому же расписанию часов, лишь с небольшими его изменениями, было установлено начало благовеста и для городских церквей означенной епархии; при чем было предписано, чтобы в приходских церквах г. Харькова и уездных городов благовест начинался по соборному колоколу (Лист. для Харьк. еп. 1903, 15). —В Могилевской епархии местным Е. Н. в 1904 г. было постановлено начинать везде в воскресные и праздничные дни (за исключением некоторых особых дней в году) утреню не позднее 6 часов утра, а литургию не позднее 9 – 9 ½ часов, и лишь при отвлечении священника в деревню для причастия больного-позднее этого срока, но никак не позже полудня; если же, вследствие приглашения пред литургией к больному для его причащения, священник вернется в храм в 12 часов, то он может совершить только обедницу; при чем весьма не лишне было бы пред совершением обедницы, вместо литургии, объявить, что ныне вследствие того-то пришлось лишиться уте-

736

ЗВОН К ЦЕРКОВНЫМ СЛУЖБАМ.

Звон к церковным службам 1) должно производить в урочное время 2) умеренно. и без всякого излишества, при нем священнослужителям строго воспрещается заставлять ждать себя или кого-либо другого, кроме лиц Императорской фамилии, продолжительным колокольным звоном к началу церковного богослужения 3) (И. С. П., т. 2, № 933 и 532).

О лицах, совершающих церковные службы и

служащих при них.

Священнослужители. Богослужение православной Церкви совершается особыми законно на то поставленными лицами (Гангр., 6; VI, 33). Такой порядок установил Сам Иисус Христос, когда, совершивши дело искупления и положивши благодатные средства для продолжения и усвоения его в Церкви, благоволил даровать все полномочие и благодать священнодействия апостолам, в виде непосредственных повелений (Мф. 28, 19, 20) и особенных благодатных даров (Иоан. 20, 22, 23). Апостолы, устрояя Церковь Божию на земле, преподали свое полномочие и благодать церковной иерархии, различив в ней три, неравных по полномочию и благодати священнодействия, степени: епископскую, пресвитерскую и диаконскую.

Епископ. По самому первоначальному устройству Церкви Божией

шения от принесения жертвы Господней; приглашающим же священника для причастия больных в неурочное время всякий раз разъяснять, какое неудобство создают они для всех прихожан из-за личных своих удобств, ибо очень часто прихожане только потому приглашают священника для этой требы именно в праздники, чтобы не тратить на это буднего времени, тогда, быть может, этот обычай крестьян будет ослабляться, и они будут утром в праздники обращаться к священнику только в случае действительной неотложности требы (см, Ц. Вед. 1905, 6).

2) По согласию, сельского начальства с церковным причтом в селах должен быть производим для путешествующих охранительный звон во время вьюг и метелей, днем и ночью, пока не стихнет буря, а в селах, лежащих по берегам морей и озер Ладожского и Онежского, и во время туманов и всякой пасмурности; производство этого звона должно быть возложено на церковного сторожа, в помощь к которому местное сельское начальство назначает несколько человек для удобства и безопасности при чем этот звон должен быть производим не постоянно, а прерывисто, с некоторыми промежутками времени, для отличения от церковного благовеста и от пожарного набата (Ук. Св. Син., 15, IX, 1851 г.; Опред. Св. Син., 10, XII, 1876 г., 10, I, 1877 г., 21, XII,—19, I, 1892—1893 г.)—По случаю пожара в сельских приходах и некоторых уезд. городах производятся набатные тревоги. По Уст. о п. прест., эти тревоги допускаются только в чрезвычайных случаях, как-то: во время пожара, наводнения, нападения неприятельского, разбоя и тому подобного, в предосторожность и охранение местных жителей; но и в сих случаях допускается сие не иначе, как с дозволения главного в том месте начальства; кроме сих случаев, во всех прочих набатные тревоги строго запрещаются (ст. 114). Для предупреждения напрасных и злоумышленных набатных тревог колокольным звоном, духовные начальства должны строго наблюдать, чтобы у колоколен двери были крепки и всегда заперты, а ключи хранились у священников (ст. 115).

2) В губернских и уездных городах подчинение приходских церквей по времени благовеста местному собору зависит от того, если на этот счет имеется распоряжение местного В. Н. (сн. 733 и 735 стр., 1 прим.); общего же правила нет (Ц. В. 1894, 12).

3) Производство звона в церковный колокол во всех случаях лежит на обязанности церковного сторожа, нанимаемого от церкви для ухода за чистотой и для внутренней охраны храма (Ц. Вед. 1909, 47). Местным Б. Н. было дано духовенству Харьковской епархии предписание, чтобы звон к богослужениям продолжался не менее 5 и не более 20 минут, но чтобы непременно кончался, когда священник уже придет В храм и облачится; при этом благовест в один колокол должен быть ровный, неспешный, но и не редкий; а звон во все колокола должен быть стройный и приятный (Ц. Вед. 1903, 50, Лист. для Харьк. ед. 1903, 15),—Так как опытных звонарей, умеющих хорошо звонить, не всегда можно встретить, то в недавнее время одним самоучкой—механиком изобретен особый механизм для производства звона, применительно к церковным службам; при этом, подбором колоколов по камертону звону придается гармоничность; такие колокольные звоны были устроены в некоторых церквах Вятской; епархии, напр., при епархиальной богадельне в г. Вятке (Ц. Вед. 1904, 25).—См. выше, 201 стр.

737

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ

на земле епископ был предстоятелем общества верующих. В таком смысле наименование епископ много раз употреблено уже в Св. Писании Нового Завета (Деян. 20, 28; 1 Тим., 3, 2. Тит. 1, 7 и др.). В последующие времена епископы получили различные наименования, как-то: патриархов, митрополитов, архиепископов, викариев; но в совершении богослужения они все равны между собою 1). В отношении к богослужению епископ есть полновластный и независимый раздаятель благодатных даров. Поэтому он есть первый и главный совершитель богослужения, так что богослужение, совершаемое без его присутствия или без его благословения, не может быть признано правильным. Собственно же епископу принадлежит право, как преемнику апостольской власти, совершать таинство священства, освящать миро для таинства миропомазания (см. 599 стр.) и престолы или антиминсы для совершения таинства евхаристии 2). Чинопоследования и особенности архиерейского богослужения излагаются в особой книге, именуемой «Чиновник архиерейского священнослужения» (за исключением «Чина освящения храма», печатаемого в Дополн. Греби.); в церковном же Уставе, равно и в Служебнике, об епископах не упоминается.

Пресвитер. Пресвитер есть зависимый от епископа совершитель богослужения. Чрез таинственное епископское рукоположение пресвитер получает благодать и право учить общество верующих, совершать все церковные службы для верующих, преподавать верующим благословение и совершать таинства. Вместе с этим он есть и совершитель таинств; но он не может совершать таинство священства; благодать таинства миропомазания преподает чрез освященное епископами миро, а таинство евхаристии может совершать только на освященном епископом антиминсе 3).

Находящиеся под запрещением священнослужители лишаются права совершать богослужение 4). Священники, уволенные в отпуск, во

1) В отношении одеяния митрополиты в нашей Церкви издавна пользуются правом носить белый клобук, с драгоценным на нем крестом; архиепископы же и епископы носят черные клобуки; украшение клобука крестом предоставляется им в виде особой Высочайшей награды (Обозр. узак., 191).

2) В каждой епархии определение на священно-церковно-служительские места зависит от непосредственного усмотрения епархиального преосвященного (см. Уст. Д. К., 70). В некоторых епархиях для желающих получить эти места установлены особые программы испытания и учреждены особые комиссии для производства этих испытаний, за справкой о чем следует обращаться в местную Консисторию, так как не везде одинаковые требования предъявляются на указанных испытаниях и общих для всех епархий правил об этих испытаниях не существует. На перемещение священно-церковно-служителей с одного места на другое Е. Н. не испрашивает разрешения Св. Синода и может делать такое перемещение, без согласия перемещенных или по приговорам духовного суда, на основании следствия, или по жалобам прихожан, с законной ясностью не доказанным, но при наличии просьбы большинства прихожан об удалении от них, или по-своему усмотрению в видах административных (Ц. Вед. 1907, 28).—Консистория всегда имеет список вакансий при церквах, который должен быть открыт для кандидатов (Уст. Д. К., 74).—Об условиях назначения и преимуществах службы священно-церковно-служителей в Сибирских епархиях—см. Ц. Вед. 1891, 26, 1905, 7, 1908, 31, 43; о переселенческих приходах—см. офиц. ч. Ц. Вед. 1908, 27, 1909, 33, 34; о службе в Америке—см. Ц. Вед. 1905, 25, 1908, 25. См. также 1900, 17.

3) Под именем предстоятеля или настоятеля в Типиконе разумеется архимандрит, игумен и вообще начальник монастыря (Ц. Вед. 1896, 2). Упоминаемый в Типиконе «екклисиарх» заведовал общим порядком службы и наблюдал за точным исполнением устава. В круг обязанностей екклисиарха входило также наблюдение, чтобы стоящие в притворе монахи и миряне не входили в церковь во время пения, чтобы каждый из назначенных на службу братий находился на своем месте и исправлял положенное послушание. Как второе лицо после настоятеля, он заступал его место в случае отсутствия и исполнял предоставленные ему части службы, начиная и оканчивая более важные ее отделы (Мансветов И. Д. Церковный устав, его образование и судьба. М. 1885 г., 203 стр.).

4) Низведенный в причетники священник (в случае лишения его сана с оставлением в духовном ведомстве на низших должностях или в случае временного за-

738

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

время своего проезда, не могут совершать богослужения без дозволения местного епархиального архиерея (Ук. Св. Син. 1774 г., XI, 3). Увольняемые для поклонения св. местам на Восток священнослужители снабжаются, независимо от паспорта, свидетельствами за надлежащею печатью и непременно за собственноручною подписью архиерея, с обозначением в сих свидетельствах срока отпуска, времени посвящения увольняемого в священный сан и последнего места службы, и с пояснением, что увольняемый в запрещении священнослужения не состоит, а потому, с разрешения подлежащего православного духовного начальства, может священнодействовать в течение времени отпуска 9; священнослужителям же, состоящим в запрещении священнослужения, заграничные отпуска воспрещается давать (Опр. Св. Син. 1882 г., VI, 9—23; 1889—1890 г., XII—I, 22—12. Заштатные священнослужители 2) могут совершать по временам священнослужение в приходской церкви, с согласия местного священника, исключая, конечно, тех, которым запрещено священнослужение 3) (Уст. Д. К., 79).

Для установления более правильных отношений между членами причтов, в особенности при многоклирных церквах, и для устранения поводов к немиролюбивым отношениям между членами причтов, в 1901 г. определением Св. Синода (от 8, V,—4, VII) была

прещения в священнослужении с отрешением от должности и с определением в причетники) допускается, по назначении его на причетническую должность, к исправлению всех обязанностей по этой должности; но он не должен в сем положении носить рясу, ниже каких-либо священнослужительских отличий (Уст. Д. К., 176, прим. 2), а равно и возлагать на себя Высочайше утвержденный (20 апр. 1896 г.) серебряный наперсный крест (ношение же подрясника не возбраняется); лишается он также и принадлежащего священникам права преподавать иерейское благословение (Ц. В. 1892, 33; Ц. Вед. 1898, 44).—Запрещение в священнослужении „навсегда“ законом не предоставлено епарх. начальствам (Разъясн. епар. опр. Св. Син., 29, 1—24, II, 1907 г.; см. Ц. Вед. 1909, 11, офиц. ч.); лишение священного сана по суду, с исключением из духовного ведомства или с оставлением в оном на низших должностях (а равно и добровольное сложение сана), влечет за собою утрату этого сана на всю жизнь.

1) Священнослужители, отправляющиеся на богомолье в Палестину, для совершения там богослужения должны иметь непременно на отдельном листе удостоверение о том, что они не состоят под запрещением. Это удостоверение представляется иерусалимскому патриарху, который и выдает особое свидетельство (на греч. языке) о дозволении совершать богослужение в св. местах. Если указанное выше удостоверение прописывается на одном листе со свидетельством на выезд за границу, то, обыкновенно, оно вместе с означенным свидетельством остается в учреждении, выдающем заграничный паспорт, и, священнослужитель, не имеющий удостоверения в своем праве совершать богослужение, лишается возможности отправлять таковое в св. местах Востока. (См. подр. Ц. Вед. 1894, 2).

2) Заштатные священнослужители обязаны носить одежду духовного покроя, и ношение ими светской одежды может повлечь за собою взыскание со стороны духовного начальства, по его усмотрению (Ц. Вед. 1905, 32).

3) Могилевской Д. К. было объявлено духовенству епархии, что иноепархиальные священники и иеромонахи отнюдь не должны быть допускаемы для священнослужения в епархии без особого каждый раз разрешения Е. Н., при чем должны быть представлены о таких лицах удостоверения их Е. Н., что они доброго поведения и в запрещении не состоят, что заштатные священники уволены за штат не по суду. Местные же заштатные священники, если они желают замещать на случай болезни приходских священников, должны ежегодно испрашивать особое разрешение Е. Н. на это, и только имеющих таковое разрешение допускать к священнослужению и исполнению обязанностей приходского священника. Местные иеромонахи, назначенные с благословения епископа к отпуску в приходы, отпускаются по требованию местных благочинных, настоятелями ближайших монастырей или их заместителями, если срок отпуска не превышает месяца, точно также без особого разрешения Е. Н., но с последующим донесением; если в ближайшем монастыре свободного иеромонаха из назначенных к отпуску уже не имеется, то местный благочинный обращается к благочинному монастырей (Могил. Е. В. 1908, 7).—В г. Москве при приходских церквах состоят ранние священники, большею частью заштатные из сельских священников, приглашаемые, с разрешения местного Е. Н., настоятелями больших приходов в помощь себе; они служат ранние обедни в праздники и вообще заменяют иногда настоятелей, часто имеющих сложные обязанности (Ц. Вед. 1901, 34).—В последнее время в некоторых епархиях открыты особые должности запасных священников (или викарных), назна-

739

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

утверждена „Инструкция настоятелям церквей“ (см. Ц. Вед. 1901, 29). Эта инструкция, заменяя прежние отдельные инструкции по епархиям, одинаково обязательна для настоятелей и городских, и сельских церквей не только при многоклирном составе причта, но и при одноклирном 1) (см. § 34), а также и для настоятелей кафедральных соборов 2) (см. разъясн. постан. Св. Синода, от 19, XII, 1901 г.—8, I, 1902 г,); дополнение и изменение правил сей инструкция, по представлениям епархиальных преосвященных, принадлежит. Св. Синоду (Ин. наст., 35).

По этой инструкции, настоятель церкви, как старший член причта, пользуется пред прочими священниками той же церкви преимуществом чести и некоторыми особыми правами как по богослужению, так и по управлению церковному 3) (§ 1). Настоятель исполняет седмичное служение (за исключением настоятеля кафедрального собора) поочередно 4) наравне с прочими священниками 5), но в храмовые и двунадесятые

чаемых (обыкновенно по одному в каждом благочинническом округе) для совершения богослужений и треб в случаях вакантности священнических мест, болезни или увольнения в отпуск приходских священников и т. п. (см. подр. Рук. д. с. п. 1905. 50, 1907, 12, Ц. В. 1902, 7, 22, 47, 1903, 9, 26, 31, 1904, 29, 33, 44, 1908, 11, Ц. Вед. 1904, 4, 1907, 4, 22, 35, 36, 1908, 13).

1) Священник одноклирного причта есть вместе с тем и настоятель церкви; в многоклирном же причте назначение одного из священников этого причта настоятелем зависит от усмотрения местного Е. Н. (см. Ц. В. 1902, 11).

2) Так как этой инструкцией должны руководствоваться и настоятели кафедральных соборов, то на оных настоятелях и должно лежать главное заведывание церковным имуществом, ближайшее наблюдение за временем и порядком богослужения, за правильностью церковного письмоводства, за поведением и исправностью по службе причта; отношения к настоятелю собора ключарей определяются местными распоряжениями Е. Н. и обычаями, поскольку те и другие не противоречат закону и упомянутой инструкция (Ц. Вед. 1995, 36). Как по инструкции, так и по вышеуказанному постановлению Св. Синода, настоятель кафедрального собора освобождается от очередного седмичного служения, а так как при этом нет указания на то, освобождается ли он только от означенного служения в церкви или от приходских треб, то должно признать, что настоятель кафедрального собора освобождается от упомянутого служения, как по церкви, так и по приходу, и что к нему неприменимы §§ 4 и 13 той же инструкции относительно обязательного участия в исправлении треб у прихожан и замены младших сослужителей в случае болезни, смерти или увольнения от службы. Освобождение настоятелей кафедральных соборов от обязательного совершения треб не может служить основанием к освобождению их от участия в получении кружечных доходов от сих треб, так как они освобождаются от сих треб по вниманию к их, по большей части, продолжительной службе или особым трудам. Конечно, если настоятель кафедрального собора никогда не совершает никаких треб, то вопрос об участии его в дележе кружечных доходов за требы подлежит особому суждению в данном, конкретном случае, и не может быть разъясняем как вопрос общий, по своей исключительности (Ц. Вед. 1905, 43).

3) Сношения по делам церкви и причта ведутся чрез настоятеля, который получает от Е. Н. чрез местного благочинного предписания и указы, исполняет их сам или передает для исполнения другим приходским священникам, под собственною ответственностью за правильность и своевременность исполнения (Ин. наст., 20).—Пакеты, адресованные на имя причта, должны быть вскрываемы настоятелем церкви (Ц. Вед. 1909, 6).—Церковная печать хранится у настоятеля, и, только в случае своего отсутствия или своей болезни, он поручает печать другому члену причта из священников, с ответственностью за целость ее и законное употребление (там же, § 21); вырезка церковных печатей на основании ст. 144 т. II Св. Зак., изд. 1892 г., без ведома Е. Н. отнюдь не допускается (Ц. В. 1907, 33).—На настоятеле лежит обязанность главного надзора за порядком и правильностью ведения церковного письмоводства (см, ниже, о псаломщ,), а также за хранением церковных документов; смотрение за церковным архивом настоятель может поручить тому из членов причта, который занимается письмоводством (Ин. наст., 30).—Выдача документов, к которым прикладывается церковная печать, может быть произведена только настоятелем, или же и другим священником, но не иначе, как по уполномочию настоятеля (Ц. В. 1905, 14; см. также 1908, 29).

4) Закона, освобождающего штатного соборного протоиерея уездного собора от несения недельной чреды при соборе и исполнения всех треб наравне с прочими священниками,—не имеется (Ц. В. 1894, 3), и там, где относительно этого нет особых местных правил, протоиереи уездных соборов, обыкновенно, исправляют недельную очередь наравне с прочими священниками уездного собора.

5) Если (во внимание к каким-либо исключительным условиям) не имеется особого распоряжения местного Е. Н., то в многоклирном приходе исполнение пастырских

740

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

праздники и важнейшие седмицы Великого поста имеет право совершать богослужение вне очереди (§ 2). Настоятель наблюдает, чтобы каждый вновь поступивший член причта занимал при богослужении место соответственно старшинству по рукоположению, если не будет предоставлено ему особых прав в этом отношении (§ 25); чтобы священники неопустительно сами отправляли очередное служение за исключением болезни и законной отлучки (§ 7); чтобы очередные члены причта 1) не отлучались из прихода без его ведома, и притом не иначе, как поручив кому-либо из свободных исполнение своих обязанностей по взаимному соглашению (§ 25). Во время своей болезни или законной отлучки, исправления очередных служений и треб за себя настоятель письменно или словесно поручает младшим священникам, по своему усмотрению (§ 3); в случае отлучки младшего священника, его болезни, смерти или увольнения от службы, очередное служение и требы за него исправляет настоятель наравне с другими священниками той же церкви (§ 4); за болезнью, или отлучками низших членов причта, возложение обязанностей одного из них на другого производится настоятелем 2) (§ 5). Настоятель наблюдает за порядком и благочинием при богослужении 3),—чтобы звон к богослужению и самые

обязанностей священниками должно распространяться на вето территорию прихода (без разделения его на части, с поручением каждой из них особому священнику), а для удобства, обыкновенно, ведется поочередно, по неделе; в случае нарушения этого порядка, за разъяснением надлежит обращаться к местному Е. Н. (см. Ц. Вед. 1905, 9, 43).

1) Встречающиеся в Ин. наст. выражения: „очередной“ и „седмичный“, не однозначущи: первое указывает на порядок совершения служб, по установленной очереди, один за другим, а второе—на продолжительность таковой очереди, в течение седмицы, т. е. 7 дней (Ц. Вед. 1905, 43).

2) Ин. бл. относительно отлучек членов причта предписывается: церковнослужителям без ведома приходского священника, а священнику без ведома благочинного далее 25 верст ни на один день никуда не отлучаться; с ведома же и дозволения благочинного могут отлучаться и далее, но только в свою епархию, а в другую епархию не иначе, как по дозволении преосвященного, с паспортом из Консистории (§ 31).—В некоторых епархиях местным Е. Н. было обращено внимание на продолжительные, несвоевременные, частые и без особой нужды увольнения в отпуск членов приходских причтов, и были изданы особые ограничительные правила по данному предмету, а за благоповедением духовных лиц, пребывающих во время отлучек в губернских городах, установлено наблюдение (см. подр. Ц. Вед. 1907, 33, 35, 1908, 40, 1909, 37; см. также выше, 1 и 3 прим. на 732 стр.).—Так как на настоятеле лежит обязанность наблюдать за правильностью очереди в несении служебных обязанностей членами его причта, при чем может случиться, что в случае болезни очередного или множества треб и частных богослужений по церкви, к отправлению службы должны быть привлечены и не седмичные священники, то, по мнению «Цер. Вестника», каждый свободный священнослужитель, желающий отлучиться, обязан все-таки заявлять своему настоятелю и даже оставлять адрес того места, куда он отлучается, что, конечно, не представляет решительно никакого затруднения (Ц. В. 1006, 27).—Относительно вознаграждения священника, наблюдающего за одноклирным приходом по случаю отпуска местного священника, никаких общеустановленных правил не имеется. Обыкновенно, если священник отлучается из прихода по вызову своего начальства или вообще по неотложным делам службы, то он сам озабочивается о том, чтобы за время его отсутствия его обязанности по церкви и приходу замещало другое лицо, по взаимному соглашению, а если такового соглашения не доследует, то должен обратиться к местному благочинному и просить его распоряжения; если же священник отлучается из прихода по своим личным делам, то таковая отлучка возможна лишь при условии замены его другим лицом по добровольному договору (см. Ц. Вед. 1903, 3, 17) Обязанности отсутствующего по болезни или законной отлучке члена причта несутся прочими членами того же причта безмездно, и он не лишается своих доходов, если на то, во внимание к особым условиям, не последует соответствующего распоряжения местного Е. Н. (см. Ц. Вед. 1905, 42, 1908, 24, 34).

3) Согласно Уставу Д. К., особенного внимания требуют происшествия, если бы кто нарушил благочиние в храме Божием и произвел словами или действиями соблазн, замешательство, остановку в богослужении, или совершенное прекращение оного (ст. 37); по Ин, бл., если бы такое нарушение благочиния произвел кто из священно-церковно-служителей, или лиц и не из клира церковного, то об этом, равно как и о всех других важных происшествиях в церкви, благочинный неотлагательно доносит Е. Н. (§ 11). Но и обычная благопристойность присутствующих в храме не должна

741

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

богослужения начинались в определенное, время (сн. 734—735 стр.), чтобы богослужение было совершаемо по уставу 1), чинно, благоговейно, сообразно с важностью действия и святостью места, чтобы чтение происходило громко, внятно и раздельно 2), пение чинно, не спешно, без

быть оставляема без должного к ней внимания, и к соблюдению ее священнику следует принимать все находящиеся в его распоряжении пастырские меры. По Ин. церковным старостам, на них тоже лежит обязанность наблюдения за сохранением богомольцами тишины и порядка во время богослужения в церкви и вне ее—во время крестных хождений (§ 22, п. 10).—Один священник достиг соблюдения должного порядка в храме богомольцами таким образом: сначала он говорил поучения на эту тему; затем, подготовив почву, предложил прихожанам: в церкви стоять, по древнему христианскому обычаю, мужчинам—на одной стороне, женщинам—на другой, детей пропускать вперед, к амвону; ко кресту и евангелию подходить сначала детям, потом женщинам и, наконец, мужчинам; прихожане вполне сочувственно отнеслись к этому предложению своего пастыря, сами поддерживали указанный порядок, стараясь соблюдать его также при исповеди, причащении, водоосвящении (Ц. В. 1904, 37).—В некоторых епархиях признана необходимость и особых мер к поддержанию церковной дисциплины. Так, Пензенским епархиальным съездом, бывшим в 1908 г., было постановлено: ввести наблюдателей для мальчиков и наблюдательниц для девочек, не учащихся в школе, которые в особенности производят шум во время богослужения; просит, чтобы все учителя и учительницы начальных школ вместе с детьми неопустительно присутствовали в храме при богослужении, где бы наблюдали за своими школьниками; поставить на вид причтам и церковным старостам самим не нарушать церковной дисциплины; при чем священники должны непрестанно внушать молящимся о святости храма и о том, как они должны вести себя в оном; резолюцией же Е. Н. на означенном постановлении было признано необходимым установить наблюдение за поведением в церкви не только детей, но и взрослых, соответственно выработанной на пастырских собраниях организации такого наблюдения (Ц. Вед. 1909, 31; см. также 1903, 42, 1907, 25; Ц. В. 1906, 35).—Необходимость особого наблюдения за поведением взрослых в храме является особенно настоятельною в отношении к городским храмам, находящимся в местах наибольшего скопления гуляющей по улицам молодежи, которая, не имея никакого желания принять участие в общей церковной молитве и руководствуясь совершенно сторонними побуждениями, иногда более, чем легкомысленными, без всякого стеснения позволяет себе шумно входить в дом Божий, развязно вести себя в нем и своим блазным поведением смущает совесть молящихся.

1) Некоторые псаломщики и певчие, при отправлении церковных служб, которые, согласно предписаниям Устава, должны совершаться по разным богослужебным книгам (Октоиху, Минее, Триоди), ограничиваются лишь одной из этих книг, так что различие церковных служб утрачивается настолько, что службы одного дня становятся похожими на службы другого, и в отношении к церковным службам в праздничные дни—красота праздничного богослужения совершенно исчезает. Такое искажение характера церковных служб и вообще сокращение богослужения по произволу псаломщиков и певчих не должно быть терпимо, на что некоторыми из наших архипастырей и было обращено внимание подведомственных им пастырей, с преподанием им соответствующих руководственных указаний по данному предмету (см. подр. об этом Ц. Вед. 1903, 50, 51—52, 1905, 6, 43, 1906, 22, 26, 1907, 38, 49, 1909, 35, 42, Богосл. Вест. 1906, 1, Рук. д. е. н. 1907, 45—46).

2) При богослужении нужно избегать речитативного разговорного или светского чтения; церковно-богослужебное чтение должно быть распевное, псалмодическое, главная особенность которого состоит в том, что чтец обязан тонировать в пределах господствующих или конечных аккордов исполняемых песнопений (Ук. Св. Син., 6, IV, 1881 г.). Вместе с этим нельзя произносить славянские слова русским наречием (Ук. Св. Син., 28, III, 1862 г.) или соответственно местному выговору. Для этого необходимо произносить звуки твердо, выговаривать слоги верно и непременно с соблюдением указанных в книге ударений. Необходимо также делать правильные остановки на знаках препинания, наблюдать соответственно содержанию читаемого естественные повышения и понижения голоса и логическое ударение в предложении или целом ряде их. Только при этом условии и при отсутствии торопливости читаемое легко слышится, всеми осмысленно и без пропусков воспринимается. Но для того, чтобы чтение было разумно осмысленным, чтецу надлежит постигнуть и осмыслить в самом себе читаемое, уяснив себе значение и зависимость отдельных слов и речений и общие мысли читаемого. Отсутствие предварительного знакомства с читаемым порождает нередко вялость и однообразие в чтении, не говоря уже о неправильности в расстановке логических ударений (сн. Ц. В. 1902, 3). Вместе с этим церковное чтение должно быть умилительным и задушевным, что зависит от способности чтеца искренно проникнуться соответствующими содержанию читаемого чувствами и проявить личную молитвенную настроенность, могущую затронуть сердце и заставить умилиться и предстоящих. Читая протяжно и соответственно распевному способу служения священника, чтец должен сохранять средину между чтением и пением. При этом характер чтения

742

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

крика и с соблюдением одобренного напева 1); чтение, особенно в

должен значительно меняться в зависимости от характера читаемого. Молитвословия и псалмопения на часах, вечерне и утрене читаются более скорым речитативом, равно приближающимся к обычному чтению, ровным и более тихим голосом и только в конце молитв и псалмов допускается некоторая протяженность и повышение голоса. Псалмы на кафизмах читаются более громким и певучим голосом, почему и самый образ чтения называется стихословием. Здесь уже более должна быть заметна разница переходов повышений и понижений, при чем особенно необходимо наблюдать, чтобы самое чтение было в тон, а не врознь ранее оконченному певцами. Псалмы покаянные, где описывается духовное сокрушение о грехах, должно читать более тихим и ровным голосом, а где славословится милость Божия, торжествует правда, там чтец должен велегласно с дерзновением и смелостью хвалить Создателя на распев. Стихиры и каноны читаются несколько скорее кафизм, но все же высоким голосом и с более частыми остановками на звездочках (репьях книжных), сделанных собственно для канонаршенья. Кроме того, стихиры и каноны, по самому уже характеру своих построений, передающие то радостные, то скорбные вопли грешного человечества, должны читаться с особенною выразительностью и прочувствованностью. Чтение шестопсалмия должно составлять по своему характеру средину между более певучим стихословием кафизм и скорым речитативом других неизменяемых частей богослужения. Чтение паремий и апостола, характерное по своей мелодичности, постепенному ровному повышению тона с обычною протяженностью на концах, редко нарушается с формальной стороны, но излишняя громогласность чтения часто отвлекает внимание молящихся от внутреннего содержания Писаний, сосредоточивая его исключительно на внешней стороне (подр. см. Руководств. наставл. для участвующих в цер.-богослуж. чтении, иеромон. Митрофана; см. также Дон. Е. В. 1904, 13, Рук. д. с, п. 1904, 44, Ц. Вед. 1903, 23, 1907, 37, 49, 1908, 26—28, 30). При выполнении всех вышеуказанных требований относительно церковного чтения необходимо соблюдать должную меру, избегая всякой вычурности, ложной сентиментальности в голосе, драматизма, медлительности и излишней растянутости, а также торопливости и чрезмерной быстроты произношения. Отнюдь нельзя также позволять певчим или диакону перебивать чтеца и останавливать его на полумолитвословии или даже на полуслове. Не следует, наконец, чтецу укрываться в глубине клироса, а он должен, чтобы читаемое им было слышно всем присутствующим в храме, становиться ближе к солее и обязательно сходить с клироса, если чтение положено на средине храма. Особенно часто в последнее время раздаются голоса против торопливости клиросного чтения (см., напр., Ц. Вед. 1907, 11, 1909, 35). Действительно, следует признать совершенно не допустимым такое чтение, когда из уст чтеца только вырываются отдельные слоги, слышатся и слова, но большею частью лишь в том случае, если за ними следует передышка голоса, так что и человеку, знакомому с тем, что читается в церкви, трудно бывает уловить смысл читаемого; когда же все чтение обращается в один сплошной гуд, то и знающий наизусть читаемое положительно не в состоянии следовать мыслью и сердцем за чтецом. Пастырям Церкви следует обратить на это свое особенное внимание и вообще иметь неослабное попечение о том, чтобы чтец, соответственно святительскому молению о нем при его поставлении, творил «со всякою мудростию и разумом Божественных» «словес» «пропитание».

1) Церковное пение постоянно составляло и составляет предмет живейшей заботливости наших архипастырей и деятельных с их стороны мероприятий, направленных к его развитию и улучшению. Так, в Томской епархии, в виду того, что псаломщицкое пение не всегда отличалось истинно-церковным характером, и иные псаломщики пели понаслышке, местным Е. Н.было обращено особенное внимание на знание низшими членами причтов обиходного пения и на более широкое употребление его в богослужении (см. Ц. Вед. 1903, 5). В Волынской епархии, вследствие допущения в практике многих церквей пения всех ирмосов на один общий глас, представляющий собою искажение шестого гласа и совершенно лишающий эти песнопения их духовной красоты, местный архипастырь, Высокопреосвящ. Антоний, в 1903 г. обратился к духовенству епархии с воззванием о строгом сохранении в церковном пении осмогласия, которым из всех священных напевов всего более дорожит св. Церковь и которое, внося разнообразие в исполнение еже воскресной и ежедневной служб, побуждает певцов одушевленнее и сознательнее относиться к службе и не тяготит народ ее продолжительностью (Ц. Вед. 1903, 44). Сравнительно с псаломщицким пением, несравненно более важным и действительным условием красоты и благолепия православного богослужения везде и всеми признается хоровое пение, исполнение которого должно быть „благопристойное, без всякой вольности и бесчинного вопля“ (Ук. Св. Син. 1804 г., XII, 22), и относительно которого, в виду нерасположения раскольников к так называемому партесному пению, приходские священники имеют наблюдать, чтобы в православных храмах, особенно среди раскольнического населения, оно приближалось по возможности к древним церковным напевам (Правила об устройстве миссий, утвержд. Св. Син. 25 мая 1888 г.). В городских церквах, особенно богатых, обыкновенно поют специально организованные певческие хоры, вознаграждение которых требует больших расходов, покрываемых добровольными пожертвованиями на это прихожан, а также и из церковных сумм (см. Ц. В. 1901, 20, 1906, 47). В сельских церквах почти исклю-

743

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

соборах и больших храмах, должно происходить, по возможности, на

чительно могут быть устроены только добровольческие хоры из взрослых прихожан-любителей пения, а также и из учащихся в сельских школах. Для устройства таких хоров и для обучения школьников пению одним из епархиальных съездов духовенства (в Астраханской епархии) было решено привлечь к преподаванию пения в школах всех способных к тому учащих, а где их нет—псаломщиков, или диаконов, поощрив их ассигнованием за преподавание пения добавочных 30 руб. к содержанию из сумм той церкви, в ведении которой состоит школа; если же учащее лицо, кроме преподавания пения в школе, организует хотя бы небольшой хор и с этим хором будет петь в церкви во время богослужения, тогда выдавать ему еще 30 руб. и более, для поощрения его, из сумм той же церкви (Ц. Вед. 1908, 50). С целью наиболее широкого распространения таких хоров, требующих для их устройства надлежаще подготовленных к тому лиц, а также и вообще для благоустройства церковного пения в последнее время обращается особое внимание на обучение церковному пению в духовно-учебных заведениях и церковных школах, устраиваются певческие курсы и псаломщицкие школы, организаторы церковных хоров при церквах и обучающие церковному пению в церковных школах удостаиваются особого внимания Е. Н. и т. п. (см. Рук. д. с. п. 1907, 49, Ц. В. 1906, 30, 1909, 2, Ц. Вед. 1903, 42, 1904, 25, 37, 42, 1905, 8, 29, 32, 1907, 17, 21, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 49, 1908, 50, 1909, 36). Вместе с этим приходскому духовенству местными преосвященными даются распоряжения и руководительные указания относительно благоустройства хорового пения. Так, Нижегородским Е. Н. было разъяснено духовенству епархии, что партесное пение, будучи неискусным, неумелым и до безобразия крикливым в исполнении сельских хоров, нередко мешает молитвенному сосредоточению и самого священнослужителя, и стоящих в храме; а потому священникам следует внушать певцам, что если последние мешают молитве, то великий грех принимают на себя пред Богом и страшно оскорбляют иерея Божия в то время, когда он «святое возношение в мире приносити» должен (Нижег. Е. В. 1902, 15—16). По архипастырским разъяснениям духовенству Могилевской епархии ее архипастыря, преосвящ. Стефана, партесное пение отнимает много времени на подготовку, обычно выходит у деревенских хоров плохо и представляет из себя лишь неприятное искажение композиторов, а потому его и следует избегать (Ц. Вед. 1905, 6). По руководственным указаниям духовенству Харьковской епархии ее архипастыря, Высокопреосвящ. Арсения, стройно исполненное наше простое обиходное пение гораздо трогательнее и несравненно лучше располагает душу присутствующих в храме к молитве, более умиляет их, чем пение партесное с несоответствующими характеру православного богослужения мотивами; и нужно все меры принимать к тому, чтобы развивалось пение именно обиходное; правда, некоторые полагают, что партесное пение легче обиходного, но это совершенно неправильно: простое, располагающее к молитве, питающее религиозное чувство, обиходное пение гораздо легче партесного, большею частью услаждающего только слух разными solo и выкрикиваниями; следует также обращать внимание и на то, чтобы певчие стояли в церкви, как следует, т. е. не поворачивались спиною к иконам, а в крайнем случае хотя боком; многие регенты имеют плохую привычку размахивать руками на весь клирос и задавать тон на всю церковь; эти привычки нужно искоренять (Ц. Вед. 1903, 50). Владивостокским архипастырем, преосвящ, Владимиром, тоже было сделано духовенству епархии указание, что жестикуляция регента при управлении хором должна быть сдержанна, и стояние его спиною к иконам отнюдь не должно быть допускаемо; а также не следует ему прерывать пения длинными паузами для подачи тона (Ц. Вед. 1907, 49). Ярославским Е. Н. было предложено настоятелям церквей и монастырей епархии, чтобы они: 1) пение в церквах допускали только древних церковных распевов, 2) по одобренным Св. Синодом нотным книгам (см. Ук. Св. Син. 1846 г., IX, 30, 1852 г., VIII, 20, 1892 г., XII, 21), 3) совершенно не допускали пения по рукописным нотным тетрадям, никем не цензурованным и 4) о регентах, не желающих подчиняться сим законным требованиям, доносили без промедления Е. В. (Ц. Вед. 1902, 15—16). Утвержденной Е. Н. инструкцией для хоров в Таврической епархии требуется, чтобы они исполняли все песнопения благочинно, соблюдая требования Устала о пении тихим, кротким гласом, о пении—косном (медленном), отчетливо произносили слова песнопений, ни под каким видом не допускали приемов светского пения, каково, напр., пение с вибрацией, или с дрожью в голосе, вздохи и т. п. Изданной в 1901 г. в Пермской епархии инструкцией для церковных хоров было предписано певчим строго сообразоваться с требованиями церковного Устава и указаниями настоятеля церкви, петь выразительно и настолько ясно, чтобы каждый молящийся мог слышать и понимать смысл исполняемых песнопений, которые должны быть уяснены по своему смыслу певцами, при каковом условии они и могут исполняться разумно и с должным благоговением, при чем церковным хорам напоминается, что они служат великому и святому делу, а потому как в отношении внешнего благоповедения в храме, так и в отношении исполнения церковных песнопений должны быть усердными, внимательными и благоговейными (см. Всеподданнейший Отчет Обер-Прокурора Св. Синода за 1901 г., 26—27 стр.; см. также Рук. д. с. п. 1907, 19). Наконец, в последнее время сосредоточивает на себе особое внимание ревнителей нашей Церкви и общее церковное пение (см. Ц. Вед. 1903, 24, 1906, 49, 1907, 3). Бывшим в 1908 г.

744

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

средине храма (§ 6). Настоятель имеет особливое попечение о том,

в Киеве IV Всероссийским миссионерским съездом было постановлено: 1) о заведении в западнорусских приходах (на ряду с другими мерами в предотвращение отпадений в католичество) общенародного церковного пения, что должно быть сделано псаломщиками, но при содействии и под руководством священников (см. Ц. Вед. 1908, 32), и 2) о признании общего пения одной из полезных мер в борьбе с сектою скопцев. Св. Синодом в 1909 г. (см. опр. Св. Син. от 9 мар.-21 апр. и от 8 апр.—5 мая) первое из указанных постановлений было признано желательным, а второе постановление было одобрено (см. также ниже, о праздниках). Бывший в конце 1908 г. Пензенский епархиальный съезд, признав желательным ввести общее пение во всех приходах епархии, рекомендовал для этого пастырям: после торжественных вечерен или в другое время объяснять молитвы, затем петь их всем присутствующим в храме; обязать диаконов и псаломщиков быть главными помощниками в этом деле и просить учителей и учительниц местных начальных школ подготовлять школьников к общему пению с тем, чтобы они были первыми участниками в храмах (см. Ц. Вед. 1909, 31). Имеются распоряжения местного E. Н. относительно широкого введения общего пения и в других епархиях (см. Ц. Вед. 1903, 50, 51—52, 1905, 6, 43, 49, Ц. В. 1909, 2). Это движение в пользу привлечения присутствующих при богослужении к участию в пении объясняется тем широким и глубоким религиозно-просветительным и нравственно-воспитательным значением, какое имеет общее пение. На ряду с значением этого пения, как средства против враждебной православию пропаганды, признается, что живое, непосредственное участие в церковном пении, возгревая и укореняя в поющих любовь к богослужению, вере и Церкви, привлекает их в храм, и посещение его делается для них насущной потребностью; дает возможность поющим без нарочитых усилий усваивать не только текст отдельных церковных песнопений, но также порядок и содержание церковных служб; глубоко внедряет в сердца и ум участников в нении религиозно-нравственные истины, заключающееся в богослужении; своим величием и возбуждаемым им воодушевлением невольно увлекает поющих в общий поток молитвы, вливая в их душу мир, любовь и небесную отраду; сродняя с впечатлениями церковных песнопений, образует привычку прибегать к их пению при всяком удобном случае и вне храма, каковая привычка способствует облагораживанию народа. Само собою разумеется, что общее пение при богослужении обязательно требует более или менее продолжительного предварительного обучения ему, что и служит препятствием к его широкому и повсеместному распространению и одной из причин раздающихся против него голосов. Но, не говоря уже о духовно-учебных заведениях, и в церквах при светских учебных заведениях, где в курс обучения входит и церковное пение, введение общего пения не представляет собою особенных затруднений, и усердие о.о. законоучителей светских учебных заведений может принести в данном отношении благие плоды. Во всяком случае надо надеяться, что в деле введения общенародного пения сослужат свою службу обучение церковному пению в церковных школах и организация из учащихся церковных хоров; при чем отрадно отметить, что такие хоры имеются в иных местах и при школах Минист. Нар. Просв., а также и при земских (см. Ц. Вед. 1903, 24, 1905, 3). Если школьники, научившись пению в школах и сроднившись с ним чрез участие в школьных хорах, и впоследствии не перестанут участвовать в церковном пении, то из школьных хоров, как из зерна, и могут вырасти хоры всенародные, и школьное пение может разрастись до размеров всенародного. Это всенародное пение не представляет собою, как выражаются некоторые (см. Ц. Вед. 1904, 1), какого-либо новшества, а напротив, оно есть возвращение к древнему порядку первенствующей Церкви, когда пели все верующие, и прямое исполнение требования и нашего церковного Устава, по которому, если в последованиях служб написано: «людие глаголют» (см. напр., в чине литургии св. Иоанна Златоустого), «то вси вкупе, елицы обретаются в церкви», поют: или—«Господи помилуй», или—«подай Господи», или—«и со духом Твоим», или— «Отче наш»; «аще у нас и не творится сего, обаче подобает творити» (см. в Уст., в конце последов. понед. 1-й седм. 40-цы «О поклонех и молитве церк. законоположение»). В Греческой Церкви и в настоящее время произнесение ектений сопровождается общим пением (см. Ц. Вед. 1903, 29). И по самому смыслу православного богослужения, славить Бога призваны все присутствующие в храме верующие, которые должны воссылать хвалу и благодарение Создателю всех «едиными усты и единым сердцем» (Ц. Вед. 1906, 16). Вследствие этого некоторыми и признается, что хорошо было бы восстановить в представлениях православного народа сознание, что пение всей церкви есть норма, а пение хора есть уже только замена пения всей церкви, так же как и псаломщики своим пением заменяют хор при отсутствии последнего (см. Ц. Вед. 1906, 12, 622 стр.), хотя, впрочем, и при введении общенародного пения останется и для хора много таких песнопений, надлежащее исполнение которых не по силам не только общему собранию молящихся, но и рядовым клирикам (Ц. Вед. 1906, 16; сн. Лист. для Хар. еп. 1906, 19). Вообще благодаря вышеуказанным мероприятиям в настоящее время псаломщицкое пение понаслышке все более и более уступает место обиходному пению и в большинстве городских и во многих сельских приходах существуют церковные хоры из учащихся в церковно-приходских школах и из прихожан—любителей церковного

745

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

чтобы святые храмы со всеми принадлежностями, каковы—утварь, иконы, богослужебные книги, облачения, соблюдались в должной чистоте и порядке 1) и всегда на своих местах 2), а также и вообще о благолепии и благоукрашении святых храмов 3), располагая, в потребных случаях, прихожан к пожертвованиям на них 4) (§ 9). Настоятель наблю-

пения; во многих же епархиях в некоторых приходских церквах уже введено и общее пение некоторых церковных молитв, при чем имеются и такие епархии, где общее пение получило весьма широкое распространение (см. Ц. Вед. 1903, 5, 1904. 48,1905. 43, 49). Во всех таких местах благоустроенное церковное пение при надлежащем внимании пастырей к этому делу, зависящему от их заботливости и усердия (см. подр. Ц Вед. 1909, 35), может стоять на должной высоте и сделаться устойчивым явлением. Там же, где церковное пение менее благоустроено, приходскому духовенству следует принимать все зависящие от него меры к развитию и улучшению этого важного дела; так как правильное, стройное, уставное церковное пение является одним из главных условий благолепия церковного богослужения, имеющего громадное значение в деле утверждения пасомых в вере и любви ко Христу и Церкви, и само по себе представляет могущественнейшее средство для религиозно-нравственного воздействия на верующих. Стройное, выразительное и благоговейное пение в храмах, невольно проникая в души молящихся, отрешает их от земной суеты и житейских попечений, будит в них высокие и святые чувства, возносит все существо человека к Богу и дает возможность им, подобно послам св. Владимира в Константинопольском храме св. Софии, чувствовать себя во время богослужения, „как бы на небе среди ангелов“, и вкушением этой „сладости“ возгревать и укоренять в себе преданность и любовь к св. Церкви.

1) Чтобы чистота, опрятность и благолепие в храмах постоянно были поддерживаемы, Пензенский епархиальный съезд (бывший в конце 1908 г.) рекомендовал духовенству епархии завести существующие уже в некоторых приходах сестричные братства, хотя бы из незначительного числа лиц женского пола, отличающихся особым религиозно-нравственным настроением, добродетельной жизнию, каковым и поручать присмотр за благолепием в храмах, чистотой и опрятностью в оных (Ц. Вед. 1909, 31; сн. выше, 1 прим. на 238 стр.). Орловским Е. Н. было предписано духовенству епархии: 1) там, где неумелые церковные сторожа, в особенности в селах, образовать из благоговейных женщин и девушек особые кружки для поддержания личным трудом чистоты в храмах и для наблюдения за исправностью и опрятностью подсвечников, лампад и проч. церковной утвари; при чем таковым лицам можно выдавать для отличия крестики или образки, которые бы они носили на шейной ленточке при хождениях к богослужениям; 2) привлечь старших воспитанников шкоды к уборке алтарей и к служению в них и некоторых из этих воспитанников облачать в нарочно сшитые по росту стихарики, дабы они попарно выносили свечи или помогали носить столик для благословения хлебов, просфоры в алтарь, подавали кадило и читали в церкви часы и службы, что придаст сельскому богослужению некоторую торжественность (Орл. Е. В. 1907, 43).—По разъяснению «Цер. Вестника», стихари для мальчиков, прислуживающих в алтаре (как не посвященных в стихарь), изготовляются без крестов на оплечьях, так что это является не стихарем в собственном смысле слова, а стихареподобной одеждой; никаких распоряжений высшей церковной власти по данному предмету издаваемо не было (Ц. В. 1898, 11, 50, 1899, 22, 1903, 28).

2) Согласно примеч. к § 22 Ин. ст., употребление церковной ризницы и утвари при богослужении зависит исключительно от усмотрения и распоряжения старшего члена причта (т. е. настоятеля).

3) При заботах о благолепии храмов не может не останавливать на себе внимания то, что иконостасы с алтарной стороны в большинстве даже богатых приходов остаются не закрытыми и своими скрепами и упорами производят неблагоприятное впечатление; а потому и признается желательным украшение священными изображениями от низу до верху указанной стороны иконостаса (Ц. В. 1904, 2). Относительно лицевой стороны иконостасов следует обращать должное внимание не только на украшение их резьбой и позолотою, но и на живопись св. икон—этот предмет благоговейного чествования и поклонения верующих (Ц. Вед. 1907, 11). В недавнее время в помощь устроителям новых иконостасов издан превосходный сборник рисунков иконостасов Императорским С.-Петербургским обществом архитекторов, издающим журнал „Зодчий“ (каковым журналом издаются по временам также и отдельные рисунки церквей и их деталей).

4) Не должны быть допускаемы в православных храмах украшения, излишние и несвойственные святости места, нарушающие достодолжное к дому Господню уважение и пристойнейшее для оного благолепие; нигде по церквам не должно быть никаких изображений, не исключая и царских портретов; не должны быть также употребляемы в церквах православных иконы и отливные, кроме распятий искусной резьбы и некоторых других лепных изображений, на высоких местах поставляемых; на иконах запрещается изображать одни символические (образовательные) знаки, как, напр., агнца вместо Христа Спасителя, символических животных вместо евангелистов и вообще не должно быть икон, неискусно писанных, и тем более писанных в странном и

746

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.

дает и требует, чтобы каждый член причта неопустительно исполнял свои обязанности по церкви и приходу. Члены же причта обязательно должны исполнять распоряжения настоятеля, под опасением, за неиспол-

соблазнительном виде; лицам не христианских вероисповеданий запрещается не только производить публичную торговлю иконами, крестами и т. и, предметами чествования христиан, но и писание икон, и изготовление крестов и др. подобных сему предметов (см. Уст. о п. прест., ст. 91, 94, 95 и 100). Благочинные и приходские священники обязываются наблюдать, чтобы продажа икон на ярмарках и базарах не имела соблазнительного характера и чтобы не были допускаемы к продаже иконы неправильного письма (Св. Син. 1900 г., 26 и 30, V). В виду предупреждения старообрядцев против икон нового итальянского письма, приходские священники имеют наблюдать, чтобы в православных церквах, особенно среди старообрядческого населения, иконы были письма более соответствующего греческим подлинникам; кроме того, приходские священники должны заботиться, чтобы в домах прихожан не было икон, писанных неправильно, как, напр., с изображением Святые Троицы в виде одного человека с тремя головами, иконы Троеручицы с тремя естественными руками вместо привески третьей руки, Креста св. в виде змея, мученика, Христофора с песьей головой и тому подобных, и стараться располагать прихожан все таковые иконы, как подающие повод сектантам к глумлению над святыней, удалять из домов; при этом наблюдать и за тем, чтобы напрестольные и на церковных главах кресты были восьмиконечные (см. в Ц. Вед. 1888 г., 28, Правила об устр. миссий, § 22). В заботе о поддержании иконописного мастерства, Св. Синод, определением, от 3, II,—3, V, 1902 г., постановил объявить по духовному ведомству, чтобы иконы, печатаемые на жести, не были продаваемы в церквах, а равно и в лавках при церквах и монастырях (т. е. во всех лавках, состоящих в ведении духовных учреждений,—Ц. Вед. 1903, 4). Церковная живопись, в случае порчи ее, должна быть своевременно поновляема (П. С. З., № 10150); но, чтобы нигде, ни под каким предлогом в древних церквах не дозволялось ни малейшего исправления, возобновления и изменения живописи и других предметов давнего времени, а всегда испрашивалось на то разрешение Св. Синода, по предварительном сношении с археологическим или историческим обществом (У. Д. К., 50). Для того, чтобы церковная живопись, при строгом охранении преданий, соответствовала и требованиям искусства и чрез то, помимо религиозного своего значения, могла оказывать значительное влияние на развитие изящного вкуса в массах, Св. Синодом было признано весьма полезным посредничество Императорской академии художеств между заказчиками и художниками при устройстве целых иконостасов, отдельных киотов и образов (Опр. Св. Син. 27 мар.—14 апр. 1880 г.). С целью упорядочения и улучшения иконописного искусства, в 1901 г. 19 мар. был Высочайше утвержден „Комитет попечительства о русской живописи“, которому предоставлено право открывать иконописные школы, издавать руководства для иконописцев, открывать иконные лавки, устраивать музеи и т. п. (см. подр. Ц. Вед., офиц. ч., 1901. 13—14, 1903, 23). К этому Комитету (находящемуся в С.-Петербурге) и можно в потребных случаях обращаться, и оный, имея свои иконописные мастерские, исполняет иконописные работы с надлежащей тщательностью (см. также ниже, в III отд. о монаст.).—Распоряжением Нижегородского Е. II., в случаях просьб о возобновлении церковной иконописи и росписи церковных стен, было вменено местным благочинным в обязанность каждый раз иметь тщательное наблюдение как за доброкачественным исполнением работ по иконописи, так и за тем, чтобы стенные росписи были правильными по содержанию и достаточно искусными по исполнению; относительно же реставрации обветшавших древних икон в храмовых иконостасах было рекомендовано не переписывать их, а промывать потемневшие искусными в этом деле людьми, и только после тщательного рассмотрения икон решать вопрос, переписывать ли их или же промывать (Нижегор. Е. В. 1902, 2).—Тверским Е. Н. в 1902 г. было предписано, чтобы во всех церквах епархии обязательно имелись иконы святых, местно-чтимых и празднуемых в Высокоторжественные дни (при неимении каковых икон на всенощных бдениях величания бывают пред святцами, на которых трудно отыскать лик ублажаемого святого, лики же иных местных святых и совсем не изображаются на святцах), а также и аналойные иконы престольных праздников не только в главном храме, по и в приделах (Ц. Вед. 1902, 48). Подобное же распоряжение было сделано и Псковским Е. Н. (см. Всеподдан. отчет Обер-Прокурора Св. Син. за 1901 г., 24 стр.)—Заботы о благоукрашении храма со стороны пастырей в некоторых местах находят для себя поддержку в достойном подражания прекрасном обычае среди молодежи наниматься сообща на какую-либо работу и весь заработок жертвовать на благолепие храма (Екатерин. Е. В. 1904, 4). Вообще благоукрашение храма и особенно снабжение его всем необходимым для совершения богослужения должно быть постоянно предметом особых забот и попечений как пастырей, так и пасомых.—В виду нередко допускаемой торговцами продажи икон неправильного и даже соблазнительного письма и доходящего иногда до кощунства способа этой продажи (см. Ц. Вед. 1907, 3, 11, 1909, 26), весьма желательно было бы устройство складов икон и продажи их при каждой приходской церкви, что для священников не могло бы представить особенных затруднений и не потребует больших затрат.

747

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ.